2023年11月27日

自分の中の「日本語」を色に喩えると「sakura no iro」だと答えるナディーンさん。20代半ばに入るまでは、ドイツと日本の二つの背景を持つことがとても苦しく感じられたといいます。そんな彼女に幼少期からこれまでの思いを、自身の気持ちが最もよく表せるというドイツ語で綴ってもらいました。(原文はこちらから) 以下は編集部が日本語に翻訳したものです。

自分の中の「日本語」を色に喩えると「sakura no iro」だと答えるナディーンさん。20代半ばに入るまでは、ドイツと日本の二つの背景を持つことがとても苦しく感じられたといいます。そんな彼女に幼少期からこれまでの思いを、自身の気持ちが最もよく表せるというドイツ語で綴ってもらいました。(原文はこちらから) 以下は編集部が日本語に翻訳したものです。

■ 日本のことを考えると…

甘い痛み(süßen Schmerz) を感じる。「甘い」というのは、これが私の中に真っ先に浮かんでくる日本のイメージだからだ。日本には本当に沢山「かわいい」ものがある。(※編集部注:ドイツ語のsüßは、英語のsweet と同じように「甘い」と「可愛い」の両方の意味をもつ)そして、「痛み」というのは、日本が私の経歴の中で疼く点だからだ。自分に与えられた日本というチャンスを十分に活かせないまま過ごしてきたと思っているせいである。どのようにして、私がこのアンビバレントな認識にいたったのかを説明してみたいと思う。

■ 田舎で過ごした子供時代

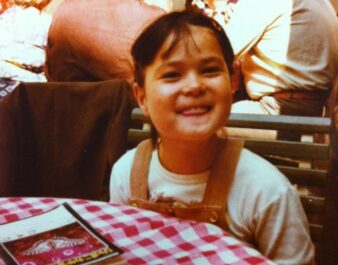

私は1975年、ライン川沿いのノイヴィートで日本人の母とドイツ人の父の一人娘として生まれ、ヴェスターヴァルトの小さな村で育った。覚えている限り、人口数百人のこの村で移民背景を持つのは私と母だけだった。外国人嫌いとまでは言わないまでも、異質であるということは1980年代、 つまりインターネットが農村の人々に世界を近づけさせるずっと前は、間違いなく懐疑の目で見られていた。少なくとも幼い私には、そう思えた。周囲の子どもがみんな私と遊びたがるわけではなかったし、同級生からの拒絶は元をたどれば、その親の不安や不信だと早くから感じていた。(右地図: Westerwaldkreis Wikipedia Commons)

私は1975年、ライン川沿いのノイヴィートで日本人の母とドイツ人の父の一人娘として生まれ、ヴェスターヴァルトの小さな村で育った。覚えている限り、人口数百人のこの村で移民背景を持つのは私と母だけだった。外国人嫌いとまでは言わないまでも、異質であるということは1980年代、 つまりインターネットが農村の人々に世界を近づけさせるずっと前は、間違いなく懐疑の目で見られていた。少なくとも幼い私には、そう思えた。周囲の子どもがみんな私と遊びたがるわけではなかったし、同級生からの拒絶は元をたどれば、その親の不安や不信だと早くから感じていた。(右地図: Westerwaldkreis Wikipedia Commons)

「普通」(文句なしに同類という意味合いで)じゃないことは煩わしく、そして痛かった。私はジレンマに陥っていた。母のことがとても好きだったからだ。母とは幼い頃から、東京にいる祖母を訪ねるために年に一度は日本へ一緒に行っていた。日本では、私の容姿が少し違うことが目立ちはしたが、周りから感じるのは懐疑の目ではなく、せいぜい好奇の目だった。

「普通」(文句なしに同類という意味合いで)じゃないことは煩わしく、そして痛かった。私はジレンマに陥っていた。母のことがとても好きだったからだ。母とは幼い頃から、東京にいる祖母を訪ねるために年に一度は日本へ一緒に行っていた。日本では、私の容姿が少し違うことが目立ちはしたが、周りから感じるのは懐疑の目ではなく、せいぜい好奇の目だった。

さらに、「普通」でないということは、独日というバイカルチャルなアイデンティティを確立することも阻んだ。子供時代と青春時代をふり返ってみると、この意味で「自分の居場所はここだ」と感じた経験は二度しかない。 一度目は、16歳くらいのとき、当時東京にあったドイツ学園に一日体験入学したとき。そこには多くの「ドイツ系日本人/日系ドイツ人」の子供たちが通っていること、そして、全員がそれまでは全く知りもしなかったような外見的な共通点をもっていることに驚き、本当に嬉しくなった。二度目の「居場所体験」はボンの日本語補習学校だ。この学校には、10代の頃、週に一回通っていた時期があった。というのも、父は残念ながら日本語を習ったことがなかったし、通訳・翻訳者である母はドイツ語が上手だったので、家ではドイツ語しか話さなかったからだ。このボンでも他の「日本人とのハーフ」と知り合い、その出会いを通して、自分とはまったく違う風に、つまりもっと気楽に、自信を持って成長することもできたのだと知った。そして、遅くともこの頃には、都会生活に憧れるようになっていた。

ふり返ってみると、子供時代から青年期にかけて、ひそかに「純ドイツ人」になりたいと願った時期が何年かあったことを認めざるを得ない。そのせいで、12、3歳のころ、(当時すでに流行していたSONYのウォークマンの代わりに)TELEFUNKENのポータブル・カセットプレーヤーを欲しがったほどだ。スウェーデンが好きだったのも、それが私を「より正当なドイツ人」にしてくれると思っていたからだ。思い出すだけで恥ずかしい。

■ 私が多文化的な大都市にどうしても行きたかったわけ、そして 日本学ではなく社会学を専攻した理由

大学入学のために1996年、ヴェスターヴァルトからボーフムに出るまでの数年間は、忍耐と辛抱だった。(逃亡だったと言ってもいい。)ボーフムを選んだのは、ヘルベルト・グレーネマイヤー(Herbert Grönemeyer)が1984年にアルバム『4630ボーフム』をリリースして以来、お気に入りの歌手であったこと、何度もボーフムを訪れ、多文化都市としてのボーフムを知っていたからである。実際、ボーフムとルール大学は私にとって、長い間憧れていたソシオトープ(※Soziotop、社会的意味や価値を共有する行動空間)となった。 20代前半の頃、ルール大学からユニセンター(※大学のキャンパスから高架を渡った向かいにある書店やパン屋がある小さいショッピングセンター)を通って寮まで散歩するのが楽しかった。誰にも変な目つきで見られることがないなんて!ボーフムは、いま現在も夫と愛犬のビアデッドコリーと一緒に暮らしているが、受け入れられているという感覚から言えば私にとっては完璧だ。

大学入学のために1996年、ヴェスターヴァルトからボーフムに出るまでの数年間は、忍耐と辛抱だった。(逃亡だったと言ってもいい。)ボーフムを選んだのは、ヘルベルト・グレーネマイヤー(Herbert Grönemeyer)が1984年にアルバム『4630ボーフム』をリリースして以来、お気に入りの歌手であったこと、何度もボーフムを訪れ、多文化都市としてのボーフムを知っていたからである。実際、ボーフムとルール大学は私にとって、長い間憧れていたソシオトープ(※Soziotop、社会的意味や価値を共有する行動空間)となった。 20代前半の頃、ルール大学からユニセンター(※大学のキャンパスから高架を渡った向かいにある書店やパン屋がある小さいショッピングセンター)を通って寮まで散歩するのが楽しかった。誰にも変な目つきで見られることがないなんて!ボーフムは、いま現在も夫と愛犬のビアデッドコリーと一緒に暮らしているが、受け入れられているという感覚から言えば私にとっては完璧だ。

日本学を勉強していれば間違いなく母を喜ばせることができただろうが、私が選んだのは社会科学だった。その一分野である社会学は、私が今でも専門的に深く関わっている学問だが、特に、幼少期や思春期に田舎で何に苦しんでいたのかを回顧的に理解するための知識を与えてくれた。

ディプロム取得後は、続けてボーフムで博士号をとり、さらにブレーメンで大学教授資格を取った。当時をふり返って言えることは、この間に日系ドイツ人としての人生が「しっくりくる」ようになっていったということだ。国際的にオープンな人々との出会いも増えていき、年齢を重ねるにつれ、自分のアイデンティティはより確固たるものになっていった。今では、自分が「日系ドイツ人」であることに疑問を抱くことはない。

■ ブラジル人男性との交際を続けられなかった理由

2000年代初めに夫と付き合う前、私はテキサス大学オースティン校での留学中に知り合ったブラジル人と一年近く交際していた。両親は彼のことをとても気に入っていて、母はすでに、私が卒業後にブラジルに移住してボーイフレンドと一緒に暮らしたらどうなるかを想像し始め、そんな実践的なコスモポリタニズムにまんざらでもないようだった。というのも、母は、勇敢にも1970年代初頭に確固たる気持ちで日本を離れ、夫とドイツに根を下ろした経験を持つからだ。

2000年代初めに夫と付き合う前、私はテキサス大学オースティン校での留学中に知り合ったブラジル人と一年近く交際していた。両親は彼のことをとても気に入っていて、母はすでに、私が卒業後にブラジルに移住してボーイフレンドと一緒に暮らしたらどうなるかを想像し始め、そんな実践的なコスモポリタニズムにまんざらでもないようだった。というのも、母は、勇敢にも1970年代初頭に確固たる気持ちで日本を離れ、夫とドイツに根を下ろした経験を持つからだ。

ブラジル出身のボーイフレンドと私との間に割り込んできたのは、今の夫だけではない。日系ドイツ人の私には、第三の文化を自分の生活に取り込み、真の意味での複文化主義を生きるというステップを踏むことが精神的に無理だと感じられていた。20代半ばでやっと手に入れた安定を損なわないようにすることが私にとっては重要だったのだ。

■ 次の人生に望むこと

40代も終わりに近づき、今ではもう長い間、日系ドイツ人として、ドイツを自分の居場所だと感じている。とはいえ、冒頭で述べたような「母の母国とのつながりを十分に活かしきれていない」という思いは、今もつきまとっている。もし来世で願いが叶うとしたら、テキサス州オースティンのようなリベラルな街で日系アメリカ人として育つか、日本でドイツ系日本人として育ちたい。

しかし、だ。社会学者としての高度な知識がなくても、時代が根本的に変わったことは分かるだろう。国民の約四分の一が移民背景を持つ社会では、異なる外見を持つ人はもはや珍しい存在ではなく、インターネットもまた、世界をより身近なものにする上で大きな役割を果たしている。日系ドイツ人としての子供時代や青春時代は、たとえ田舎であっても、40年前とは違ってきている。まさに歓迎すべきことだと思う!

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

ナディーン シェーンエック-フォス(SCHÖNECK-VOß Nadine)さん

ナディーン シェーンエック-フォス(SCHÖNECK-VOß Nadine)さん

ボーフム在住。ニーダーライン大学(Hochschule Niederrhein)社会学教授。研究テーマは、社会不平等と福祉国家研究、ワーク・ライフ・バランス、社会的可動性と職業的動機に基づく空間移動の関連。現在、不平等の発生とその必然性についてのモノグラフを執筆中。http://www.nadine-schoeneck.de 私生活では、夫とビアテッドコリー犬と共にする暮らし、スポーツ(ランニング、水泳、ウェイトトレーニング)、車に情熱を注いでいる。

【3つのリレー質問】

① 気に入っている「日本語の言葉や表現、漢字など文字」は?

nukunuku (ぬくぬく)

➁ 日本に行った(帰った)時などに人に言われて「嬉しいこと」や「嫌なこと」は?

日本人(ほとんどが男性)と美しいドイツ車について話題になると嬉しい。

③ 「自分の中の日本語」を色や形、一つの言葉にたとえると?

sakura no iro (桜の色)