【開催報告】日本語補習授業校運営者会議(2025年10月12日)

昨年の第1回に続き、2025年10月12日(日)にケルン日本文化会館で第2回日本語補習授業校運営者会議を開催しました。本会議は、継承語教育の実態把握や課題の共有を目的とした会議です。昨年度と一部参加校の入れ替わりはあったものの、ドイツ国内全16校のうち10校の補習授業校から、運営を担う方々にご参加いただきました。

今回の会議では、「『わたし語ポートフォリオ』が育む子どものことばの力」と題し、チームもっとつなぐから三輪聖さんにご講演いただきました。補習授業校における国際家庭の子どもたちが占める割合は年々増えています。参加者の方々にとっては、「できることを見る」「〈見えにくい力〉にも目を向ける」といった『わたし語ポートフォリオ』が大切にする考え方は、子どもたちの大きな可能性を感じる新たな視点となったようです。なお、今回は前日11日(土)に実施された「やってみよう!親子でいっしょに『わたし語ポートフォリオ』」との連続企画となっており、本会議の参加者が一部前日のワークショップの見学を行いました。 午後のセッションでは「教師の確保と育成」に焦点を絞って話し合うテーマトークセッション、参加者の方が持ち寄った課題のうち関心のあるものに分かれて話し合うフリートークセッションを行いました。いずれのセッションでも話し合いは尽きず、「時間がもっとほしい」という声もあがりました。

午後のセッションでは「教師の確保と育成」に焦点を絞って話し合うテーマトークセッション、参加者の方が持ち寄った課題のうち関心のあるものに分かれて話し合うフリートークセッションを行いました。いずれのセッションでも話し合いは尽きず、「時間がもっとほしい」という声もあがりました。

大人たちが真剣になって教育を考える姿は、それを受ける子どもたちにこそ見てほしい、そんなふうに思わされる会議でした。

タイにおける母語・継承語としての日本語教育研究会 (JMHERAT) より、オンラインワークシップのご案内です。

🐘 ● 🐘 ● 🐘 ● 🐘 ● 🐘

今回は関係性マップを使って、周囲との関係性を可視化します。

複数の言語環境で生きる子どものことばが、なかなか育たないなあと悩んでいる方、子どものことばに関心のある方、ぜひご参加ください。

今回はより多くの方にご参加いただけるよう、異なる日にち・時間帯で3回実施します。

内容はすべて同じですので、ご都合の良い回にお申し込みください。

また、周りに関心のありそうな方がいらっしゃいましたら、お知らせいただけますと幸いです。

詳細は下記およびこちらをご覧ください。

==========

<開催概要>

2025年度オンライン複言語・複文化ワークショップ

気になるあの子はどんな世界で生きているんだろう?

ー他者との関係性から見る世界ー

日時:

第1回 2025年12月 7日(日)13:00~15:00(日本時間)

第2回 2026年 1月25日(日)17:00~19:00(日本時間)

第3回 2026年 2月 8日(日)10:00~12:00(日本時間)

※すべて内容は同じものになります。ご都合の良い回にお申し込みください。複数回参加も可。

会場:オンライン(Zoom)

対象:関心のある方ならどなたでも

・日本国外で日本につながる子どもの支援をしている方・教師

・日本で海外につながる子どもの支援をしている方・教師

・日本国内で子育て中の方

・日本国外で子育て中の方

・日本国内外での子育て経験者

・これから日本/外国にルーツを持つ子どもの支援に関わる予定の方・教師志望の方

・その他

定員:10~20 名程度

参加費:200バーツ(THB)

支払方法:クレジットカード決済

申し込み締切:

各回、開催1週間前、もしくは定員になり次第、締め切ります。

第1回 締切 2025年11月30日(日) 23:59(日本時間)

第2回 締切 2026年 1月18日(日)23:59(日本時間)

第3回 締切 2026年 2月 1日(日)23:59(日本時間)

主催:タイにおける母語・継承語としての日本語教育研究会 (JMHERAT)

協賛:トレイルインターナショナル校

後援:国際交流基金バンコク日本文化センター

お申し込み・詳細:https://jmherat2006.wixsite.com/jmherat/post/onlineworkshop-2025-announcement

==========

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

みなさまのご参加、お待ちしております。

タイにおける母語・継承語としての日本語教育研究会(JMHERAT)

運営委員

ヨーロッパ日本語教師会(AJE)のSIG「欧州継承日本語教育ネットワーク」より、オンライン冊子公開のお知らせです。

ヨーロッパ日本語教師会(AJE)のSIG「欧州継承日本語教育ネットワーク」より、オンライン冊子公開のお知らせです。

このたび、AJEのSIG「欧州継承日本語教育ネットワーク」により、冊子『ことばのキャンバス~つながる・ひろがる・ことばの力』が公開されました。

このたび、AJEのSIG「欧州継承日本語教育ネットワーク」により、冊子『ことばのキャンバス~つながる・ひろがる・ことばの力』が公開されました。

こちらのリンクから閲覧いただけます。

https://keishogo.eaje.eu/ja/node/141

あるいは

AJEサイト右側の 「Heritage」 ボタンをクリック → 画面上部の 「Booklet」 を選択なさってください。

本冊子には、SIGによる「調査報告」のほか、研究者による「論考」と欧州各地で継承日本語教育に携わっている教師や運営関係者による「実践報告」が収録されています。

教育現場と研究の両側面から、欧州における継承日本語教育の現状と将来を多角的に捉え、課題と可能性を共有することを目的としております。

数多くの方のご執筆、そして編集への多大なるご協力もいただきました。

また、本プロジェクトは国際交流基金の助成を受けて実施されました。

改めて関係者皆様にお礼を申し上げます。

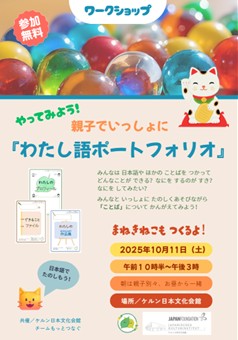

この秋(10月11日)ケルン日本文化会館との共催で、私たちチームもっとつなぐは、対面ワークショップイベント「やってみよう!親子でいっしょに『わたし語ポートフォリオ』」を実施しました。12組の複言語ファミリーがつどい、10時半から午後3時まで、おしゃべりと朗らかな笑い声につつまれた楽しい土曜日となりました。

この秋(10月11日)ケルン日本文化会館との共催で、私たちチームもっとつなぐは、対面ワークショップイベント「やってみよう!親子でいっしょに『わたし語ポートフォリオ』」を実施しました。12組の複言語ファミリーがつどい、10時半から午後3時まで、おしゃべりと朗らかな笑い声につつまれた楽しい土曜日となりました。

午前中は親子が別々の会場で過ごし、大人の皆さんには「わたし語ポートフォリオ」(通称「わたポト」)の理念を実体験するセミナーに参加していただきました。複数の言語と文化とともに育つ子どもたちの言語の習得と使用の様子、自己肯定感とアイデンティーとの関連などについて話し合い、さまざまな気づきを共有しました。また、参加者自身のお子さんが日本語で「できること(can do)」を、それぞれ付箋に書き出して、「わたポト」の「できることファイル」に貼るワークも行いました。

午前中は親子が別々の会場で過ごし、大人の皆さんには「わたし語ポートフォリオ」(通称「わたポト」)の理念を実体験するセミナーに参加していただきました。複数の言語と文化とともに育つ子どもたちの言語の習得と使用の様子、自己肯定感とアイデンティーとの関連などについて話し合い、さまざまな気づきを共有しました。また、参加者自身のお子さんが日本語で「できること(can do)」を、それぞれ付箋に書き出して、「わたポト」の「できることファイル」に貼るワークも行いました。

その間、子どもたちは「マイ招き猫」をつくるミニ文化体験ワークショップに参加しました(ケルン日本文化会館企画制作、文化体験教材「ちょこっと」を活用)。4歳から14歳までの約20人の複言語キッズが「縁起物って、なに?」「ドイツや日本には、どんな縁起物がある?」「自分が引き寄せたい『運』は?」といった質問について考え、アイデアを出しながら、自分だけのオリジナル招き猫を画用紙と色紙を使って自由に表現しました。さらに、折り紙でも招き猫づくりに挑戦しました。

その間、子どもたちは「マイ招き猫」をつくるミニ文化体験ワークショップに参加しました(ケルン日本文化会館企画制作、文化体験教材「ちょこっと」を活用)。4歳から14歳までの約20人の複言語キッズが「縁起物って、なに?」「ドイツや日本には、どんな縁起物がある?」「自分が引き寄せたい『運』は?」といった質問について考え、アイデアを出しながら、自分だけのオリジナル招き猫を画用紙と色紙を使って自由に表現しました。さらに、折り紙でも招き猫づくりに挑戦しました。

昼食時にはお弁当を囲んで交流を深め、午後のセッションでは12組の複言語ファミリーが集まって、「わたポト」の「できることファイル」に親子でいっしょに取りくみました。

複言語キッズはみんな、「自分の中にある複数のことばの集合体(わたし語)」をフル稼働させ、その中の日本語を引き出しながら、いろいろな「できること 」を日々あらゆる場面で実践しています。午後のセッションでは、そのことに親子で気づき合い、周りの家族ともシェアし、たがいに「すごいね!」と認め合い、喜び合う時間を過ごしました。

複言語キッズはみんな、「自分の中にある複数のことばの集合体(わたし語)」をフル稼働させ、その中の日本語を引き出しながら、いろいろな「できること 」を日々あらゆる場面で実践しています。午後のセッションでは、そのことに親子で気づき合い、周りの家族ともシェアし、たがいに「すごいね!」と認め合い、喜び合う時間を過ごしました。

さらに、子どもたちはおもちゃのマイクを手に、親子インタビューにも挑戦しました。「子どもの頃は何をして遊んでいたの?」「どんな家に住んでいた?」など、「できることファイル」の「家族インタビュー」欄を参考にしながら、自由に質問を考えて親に問いかけていく子どもたちの姿はとても頼もしく、輝いていました。 「親に日本語でインタビューをして、いろいろな話を聞き出すことができる」… なんて素敵な「can do」なのでしょう!

「親に日本語でインタビューをして、いろいろな話を聞き出すことができる」… なんて素敵な「can do」なのでしょう!

最後には手作りの招き猫をかかげ、「にゃんにゃん」とポーズを決めて集合写真を撮りました。このような複言語ファミリー同士が気軽に集まって楽しく交流できる場を、今後も作っていければ幸いです。

🐱ワークショップの詳細は、こちらのポスターをご覧ください。

🐱2024年2月開催「わたポト」使い方セミナーの動画はこちらでご覧いただけます。

『わたし語ポートフォリオ』(以下「わたポト」)は、複数の言語と文化の中で育つ日本につながる子どもたちの「ことばの成長」と「気づき」を記録していくものです。チームもっとつなぐが企画制作し、2021年春よりポータルサイトつなぐ(ケルン日本文化会館との共同運営)にて公開しています。

『わたし語ポートフォリオ』(以下「わたポト」)は、複数の言語と文化の中で育つ日本につながる子どもたちの「ことばの成長」と「気づき」を記録していくものです。チームもっとつなぐが企画制作し、2021年春よりポータルサイトつなぐ(ケルン日本文化会館との共同運営)にて公開しています。

このワークショップでは、午前中は大人と子どもはそれぞれ別の活動をし、午後は、親子でおしゃべりを楽しみながら、実際に「わたポト」作りを体験していただきます。お子さんたちには似た環境にいる子たちと日本語で遊びながら楽しくふれあう機会として、保護者の方々には他の複言語ファミリーと交流する場として、この一日を楽しんで頂けますと幸いです。

● ● ● ● ● ● ● ● ●

🐱日時: 2025年10月11日(土) 10:30~15:00(受付開始10時)

🐱当日の流れ:

10:30 子どもたち/マイ招き猫づくり

保護者の皆さま/「わたポト」紹介、気づきやアイデア共有

12:00 – 13:15 昼食

13:15 – 14:45 親子いっしょに「わたポト」づくり

15:00 終了

🐱お子様の対象年齢: 1年生~6年生ぐらい

🐱募集対象:親子15組(1組4名程度まで)

🐱参加費: 無料

【申込フォーム】 https://forms.office.com/r/MXVmRdgr5a

【申込締切】 2025年9月30日(火)

【共 催】 ケルン日本文化会館、チームもっとつなぐ

【連絡先】 motto.tsunagu@gmail.com

★お昼は会場でおにぎりを販売する予定です。後日、参加者の方々にメールにて注文のお知らせをお送りいたします。

★申込者多数の場合は、抽選とさせていただきます。抽選結果および当日のご案内は、申し込み締切の後にメールにてお知らせいたします。

★ワークショップの詳細は、こちらのポスターをご覧ください。

★2024年2月開催「わたポト」使い方セミナーの動画はこちらでご覧いただけます。

この度、ポータルサイト「つなぐ」のログインシステムを廃止し、新たな利用登録方法へ変更することとなりました。すでに本サイトにご利用登録をいただいている皆様には別途メールにてご連絡を差し上げます。

また、本変更作業に伴い、2025年6月20日~7月8日の期間中「わたし語ポートフォリオ」のダウンロードを一時停止いたします。

これからご利用登録を検討されている皆様は、7月8日以降の新利用登録システムの開始まで今しばらくお待ちください。

「つなぐ」サイトをご活用いただいている皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

BATJつながる〇英国継承日本語ネットワークより、ZOOMイベント「多言語環境で育つ子どもたち:『ことば』を観察することから始める多元的言語間への招待」のご案内です。

★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★

今回は90分拡大版、段上知里先生をゲストにお迎えします。

今回は90分拡大版、段上知里先生をゲストにお迎えします。

日本語教師の方だけでなく、保護者の方や継承語教育に関心のある方、皆様ぜひご参加ください。

【日時】 6月29日(日)午前9時から10時30分まで(英国夏時間)世界時計

★申込みフォーム:https://us06web.zoom.us/meeting/register/Ju0bICcsQi-ecCSiDlJNPg

★案内チラシはこちら

※ BATJ会員・日本語教師でなくても、イギリス在住でなくても、世界中からご参加いただけます。

また、つながる〇英国継承日本語ネットワークの、JISCMAILメーリングリストを作成しました。

登録希望の方は、下記リンクから登録お願いします。

https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=SIG-BATJ-KEISHOGO&A=1

★お問い合わせはこちらまで

「せんせいトレッフ」はケルン日本文化会館(JKI)が新しく始めた日本語教師の集いの場です。

「トレッフ(Treff)」とはドイツ語で、「集まり」や「会合」を意味します。「せんせいトレッフ」はドイツを中心に、欧州各地で日本語を教える先生たちがオンライン上で集まり、日本語を教えることに関するあれこれについて語り合い、学び合う場所です。今回は、第4回せんせいトレッフのご案内です。(※詳細はこちらからご覧いただけます。)

第4回せんせいトレッフ: 集まれ!「日本につながる子どもたち」を教える先生

※内容は第2回のものと同じです。第2回に参加された方はご注意ください。

テーマ:「読むこと」のサポートと多読活動

日 時:2025年6月26日(木)10:30-12:00(CEST)

📚子どもたちの「読み」どうサポートしていますか?

「読むこと」が子どもの日本語の発達に重要な機会であることは言うまでもありません。補習授業校や継承日本語クラブに集まってくる子どもたちは、どのぐらい本を読んでいるでしょうか。そして、みなさんは子どもたちに「読む機会」をどう提供し、どうサポートしていますか。今回のせんせいトレッフでは、子どもたちの「読むこと」について情報交換します。また、読む機会を提供する一例として「多読活動」について学びます。

申 込:こちらのフォームにご入力ください。

問合せ:国際交流基金ケルン日本文化会館 日本語チーム(kurse@jpf.go.jp)20250626_Sensei_Treff_4_Japanisch

「せんせいトレッフ」はケルン日本文化会館(JKI)が新しく始めた日本語教師の集いの場です。

「せんせいトレッフ」はケルン日本文化会館(JKI)が新しく始めた日本語教師の集いの場です。

「トレッフ(Treff)」とはドイツ語で、「集まり」や「会合」を意味します。「せんせいトレッフ」はドイツを中心に、欧州各地で日本語を教える先生たちがオンライン上で集まり、日本語を教えることに関するあれこれについて語り合い、学び合う場所です。今回は、第2回せんせいトレッフのご案内です。(※詳細はこちらからご覧いただけます。)

第2回せんせいトレッフ: 集まれ!「日本につながる子どもたち」を教える先生

テーマ:「読むこと」のサポートと多読活動

日 時:2025年5月27日(火)19:00-20:30(CEST)

📚子どもたちの「読み」どうサポートしていますか?

「読むこと」が子どもの日本語の発達に重要な機会であることは言うまでもありません。補習授業校や継承日本語クラブに集まってくる子どもたちは、どのぐらい本を読んでいるでしょうか。そして、みなさんは子どもたちに「読む機会」をどう提供し、どうサポートしていますか。今回のせんせいトレッフでは、子どもたちの「読むこと」について情報交換します。また、読む機会を提供する一例として「多読活動」について学びます。

申 込:こちらのフォームにご入力ください。

問合せ:国際交流基金ケルン日本文化会館 日本語チーム kurse@jpf.go.jp

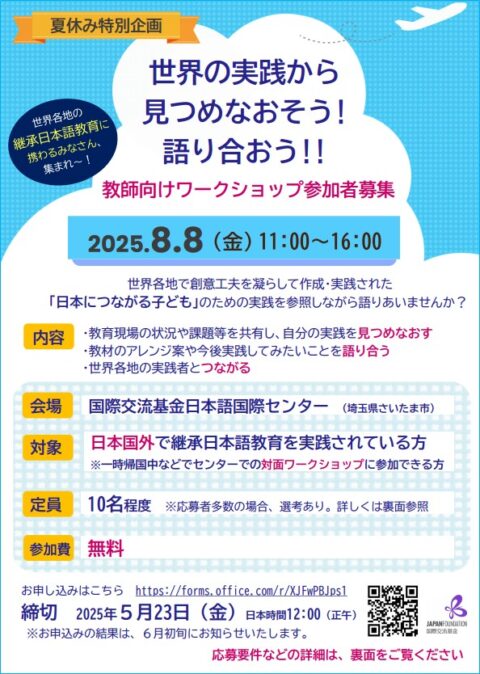

国際交流基金日本語国際センターでは、現在、海外に生きる「日本につながる子ども」のための日本語教育(継承日本語教育)事業として、香港、タイ、ニュージーランド、メキシコ、ブラジル、スイスで、継承日本語教育に携わってこられた皆さまのご協力を得て、その魅力的な実践の事例を公開すべく準備を進めています。

国際交流基金日本語国際センターでは、現在、海外に生きる「日本につながる子ども」のための日本語教育(継承日本語教育)事業として、香港、タイ、ニュージーランド、メキシコ、ブラジル、スイスで、継承日本語教育に携わってこられた皆さまのご協力を得て、その魅力的な実践の事例を公開すべく準備を進めています。

今般、夏休み等で日本に一時帰国をされている、「日本につながる子ども」の教育実践者の方を対象に、公開準備中の世界各地の実践事例を用いて、自らの実践を振り返り、参加者間で語り合うワークショップを当センターで行うことにいたしました。

夏休みにご自身の実践を見つめなおしたい方、自分以外の人の実践に興味のある方、国・地域をこえて仲間をつくりたい方、ぜひご参加ください。

【日本につながる子どものための教育実践者向けワークショップ「世界の実践から見つめなおそう・語り合おう」】

日時:2025年8月8日(金)11:00-16:00

会場:国際交流基金日本語国際センター(埼玉県さいたま市)

対象:日本国外で継承日本語教育を実践されていて、一時帰国中などで対面でのワークショップに参加できる方

定員:10名程度

参加費:無料(※遠方からのご参加でご希望の方には、宿泊室の提供もございます。センターまでの交通費はご負担ください。詳しくは、添付のチラシをご覧ください。)

案内チラシはこちらから

申込フォーム:https://forms.office.com/r/XJFwPBJps1

申込締切:2025年5月23日(金)日本時間正午12:00

結果連絡:2025年6月上旬(予定)

一人でも多くの方のお申込み、ご参加をお待ちしております。

国際交流基金日本語国際センター

担当:西島阿弥子・大舩ちさと・根津誠(日本語教育専門員)

問い合わせ先:kodomo-nihongo@jpf.go.jp

豪州繋生語研究会(Australian Network for Japanese as Community Language)より、オーストラリア版「わたし語ポートフォリオ」ワークショップ(全3回)の実施レポートが届きました。

豪州繋生語研究会(Australian Network for Japanese as Community Language)より、オーストラリア版「わたし語ポートフォリオ」ワークショップ(全3回)の実施レポートが届きました。

9月から11月にかけてオーストラリア三都市(シドニー、アデレード、パース)で開催されたワークショップの様子は、以下の同研究会ニュースレター( 2024年12月 第15号)で詳しくご覧いただけます。執筆はいずれも豪州繋生語研究会のトムソン木下千尋先生です。

【日本語】https://mailchi.mp/7a1806c4e062/keishonewsletter_december_2024_nihongo

【English】https://mailchi.mp/2d5cf514e993/keishonewsletter_december_2024_english

なお、豪州繋生研究会Facebookにもアデレードとパースのワークショップについて、トムソン先生によるレポートが投稿されていますので、ご興味のある方はご登録の上あわせてご覧ください。

(アデレード)

https://www.facebook.com/share/p/14SsBpGMy6/

(パース)

https://www.facebook.com/share/p/1D8L9LQK78/

🌻ご案内🌻

豪州繋生語研究会は定期的にニュースレターを発行し、様々なセミナーの案内と報告のほか、オーストラリア各地の繋生語教育の取り組みの紹介、書籍案内、論文紹介など読み応えある情報を発信しています。定期受信をご希望の方は、keisho.australia@gmail.comまでご連絡ください。

【ホームページ】

https://www.keisho-australia.org/

【Facebook】

https://www.facebook.com/groups/keishoaustralia

ドイツの日本語補習授業校では、年々日本への帰国を前提としない子どもたちが増えていると言います。その現状を踏まえ、継承語教育の実態把握や課題の共有を目的とした会議を2024年11月16日(土)にケルン日本文化会館で行いました。会議にはドイツ国内全16校のうち10校の補習授業校から、運営を担う方々にご参加いただきました。

会議でははじめに当館館長村田春文より、国際交流基金が継承日本語教育事業を行うに至る経緯やその取り組みについてご説明しました。続いて、マイト・ピア智子さんを招いた講演会を行いました。マイトさんはボンの日本語補習授業校で長らく学んだ経験を持ち、現在ドイツと日本を結ぶ様々な活動に従事され活躍されています。

さらに、参加者の方々が日本語補習授業校の運営について情報交換するセッションを行いました。セッションでは、運営者の確保や背景の異なる子どもの教育に対する運営上の取り組みなど、多岐にわたり情報交換と話し合いが行われました。参加者からは、「横のつながりができ、課題の共有につながった」「オンラインでの交流が主流となる中、対面で率直な感想や問題点を共有できることに意義を感じた」「他校の取り組みをうちでも取り入れてみたい」など、交流の意義や会議で得た情報を今後の補習授業校運営に活かしていこうとする声が聞かれました。

子どもたちが自分と日本とのつながりをポジティブに捉え、そのつながりを大切にし続けてくれることを目指して日々奔走していらっしゃる皆様の熱意を感じる会議でした。