27.11.2023

■ Denke ich an Japan [日本], …

… empfinde ich einen süßen Schmerz. „Süß“, weil dies meine erste Assoziation zu Japan ist – so vieles in Japan ist entzückend, also „kawaii“ [かわいい]! Und „Schmerz“, weil Japan ein wunder Punkt meiner Biografie ist, denn ich habe den Eindruck, nicht genügend aus dieser mir gegebenen Chance gemacht zu haben. Ich will erklären, wie es zu dieser ambivalenten Wahrnehmung gekommen ist.

■ Kindheit auf dem Lande

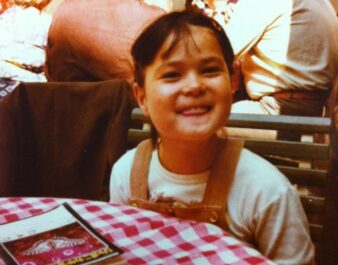

Ich wurde 1975 als Tochter und einziges Kind einer Japanerin und eines Deutschen in Neuwied am Rhein geboren und wuchs in einem kleinen Dorf im Westerwald auf. Soweit ich mich erinnern kann, waren wir, meine Mutter und ich, die einzigen Menschen mit Migrationshintergrund [外国人] in diesem ein paar Hundert Seelen beheimatenden Ort. Man muss sich keine Ausländerfeindlichkeit vorstellen, aber Fremde und Fremdes, so schien es mir zumindest als kleines Mädchen, wurden in den 1980er Jahren – also weit bevor das Internet auch der Landbevölkerung die Welt nahebrachte – durchaus mit einigem Argwohn betrachtet. Nicht alle Kinder wollten mit mir spielen, und schon früh hatte ich das Gefühl, dass manche Ablehnung durch Gleichaltrige auf Unsicherheit und Misstrauen ihrer Eltern beruhte.

Ich wurde 1975 als Tochter und einziges Kind einer Japanerin und eines Deutschen in Neuwied am Rhein geboren und wuchs in einem kleinen Dorf im Westerwald auf. Soweit ich mich erinnern kann, waren wir, meine Mutter und ich, die einzigen Menschen mit Migrationshintergrund [外国人] in diesem ein paar Hundert Seelen beheimatenden Ort. Man muss sich keine Ausländerfeindlichkeit vorstellen, aber Fremde und Fremdes, so schien es mir zumindest als kleines Mädchen, wurden in den 1980er Jahren – also weit bevor das Internet auch der Landbevölkerung die Welt nahebrachte – durchaus mit einigem Argwohn betrachtet. Nicht alle Kinder wollten mit mir spielen, und schon früh hatte ich das Gefühl, dass manche Ablehnung durch Gleichaltrige auf Unsicherheit und Misstrauen ihrer Eltern beruhte.

Nicht ‚normal‘ (im Sinne von: unhinterfragt zugehörig) zu sein, war verstörend und tat weh – und es versetzte mich auch in eine dilemmatische Lage, weil ich meine Mutter [おかあさん] sehr liebte. Mit ihr reiste ich von klein an etwa einmal jährlich nach Japan, um meine Großmutter [おばあちゃん] in Tokyo zu besuchen. Dort fiel ich zwar als etwas Andersaussehende auf, fühlte mich aber nicht scheel beäugt, sondern allenfalls neugierig gemustert.

Nicht ‚normal‘ zu sein, erschwerte zudem die Entwicklung einer gefestigten bikulturellen, nämlich deutsch-japanischen Identität. Mit Blick auf meine Kindheit und Jugend erinnere ich mich in diesem Zusammenhang an nur zwei Erlebnisse, die sich für mich anfühlten, als sei ich ‚zu Hause‘ angekommen: Einmal war ich als etwa 16-Jährige für einen Tag zu Gast an der Deutschen Schule in Tokyo und stellte erstaunt und regelrecht beglückt fest, dass diese von sehr vielen Deutsch-Japaner:innen besucht wurde – und dass wir uns äußerlich auf mir bis dahin völlig unbekannte Weise ähnelten. Die zweite ‚Heimaterfahrung‘ hatte ich in einer japanischen Sprachschule in Bonn (hoshuukoo). Diese besuchte ich als Teenager für eine Weile einmal wöchentlich nachmittags, weil wir zu Hause nahezu ausschließlich Deutsch sprachen, da mein Vater bedauerlicherweise nie Japanisch gelernt hatte, was wiederum auch damit zusammenhing, dass meine Mutter als Dolmetscherin und Übersetzerin sehr gut Deutsch spricht. Auch in Bonn traf ich auf andere Halbjapaner:innen [日本人とのハーフ] und erfuhr durch diese Begegnungen, dass man auch ganz anders – wesentlich entspannter und selbstsicherer als ich – aufwachsen konnte. Ich fing spätestens zu diesem Zeitpunkt an, mich nach einem großstädtischen Leben zu sehnen.

In der Retrospektive muss ich mir eingestehen, dass es während meiner Kindheit und Jugend ein paar Jahre gab, in denen ich mir insgeheim wünschte, ‚ganz deutsch‘ zu sein. Das reichte so weit, dass ich mir beispielsweise als Zwölf- oder Dreizehnjährige ein portables Kassettenabspielgerät von TELEFUNKEN (anstelle des schon damals viel angesagteren Walkmans von SONY) wünschte. Und ich mochte Schweden, weil ich annahm, das mache mich zu einer ‚richtigeren Deutschen‘. Heute beschämen mich diese Erinnerungen.

■ Warum ich unbedingt in eine multikulturelle Großstadt wollte – und Sozialwissenschaft statt Japanologie studierte

Es erforderte noch einige Jahre des Durchhaltevermögens und Bedürfnisaufschubs, bis ich 1996 zum Studium vom Westerwald nach Bochum ging. (Hand aufs Herz: Es kam einer Flucht gleich!) Dass meine Studienortwahl auf Bochum fiel, lag zum einen daran, dass Herbert Grönemeyer seit 1984, dem Erscheinungsjahr seines Albums „4630 Bochum“, mein Lieblingssänger war; zum anderen hatte ich Bochum durch eine Reihe von Besuchen als multikulturelle Großstadt kennengelernt. Tatsächlich wurden Bochum und die Ruhr-Universität zu jenem Soziotop für mich, das ich mir so lange herbeigewünscht hatte: Ich genoss es als Anfang Zwanzigjährige sehr, von der Ruhr-Uni durch das Uni-Center zu meinem Wohnheim zu schlendern – und niemand schaute mich komisch an! Hier in Bochum, wo ich bis heute mit meinem Mann und unserer Bearded Collie Hündin lebe, stimmt, was mein Gefühl der akzeptierten Zugehörigkeit betrifft, alles.

Es erforderte noch einige Jahre des Durchhaltevermögens und Bedürfnisaufschubs, bis ich 1996 zum Studium vom Westerwald nach Bochum ging. (Hand aufs Herz: Es kam einer Flucht gleich!) Dass meine Studienortwahl auf Bochum fiel, lag zum einen daran, dass Herbert Grönemeyer seit 1984, dem Erscheinungsjahr seines Albums „4630 Bochum“, mein Lieblingssänger war; zum anderen hatte ich Bochum durch eine Reihe von Besuchen als multikulturelle Großstadt kennengelernt. Tatsächlich wurden Bochum und die Ruhr-Universität zu jenem Soziotop für mich, das ich mir so lange herbeigewünscht hatte: Ich genoss es als Anfang Zwanzigjährige sehr, von der Ruhr-Uni durch das Uni-Center zu meinem Wohnheim zu schlendern – und niemand schaute mich komisch an! Hier in Bochum, wo ich bis heute mit meinem Mann und unserer Bearded Collie Hündin lebe, stimmt, was mein Gefühl der akzeptierten Zugehörigkeit betrifft, alles.

Meiner Mutter hätte ich zweifellos eine große Freude bereitet, wenn ich Japanologie studiert hätte, doch meine Wahl fiel auf das Studienfach Sozialwissenschaft: Insbesondere die zu diesem Studium zählende Teildisziplin Soziologie, der ich beruflich bis in die Gegenwart eng verbunden bin, stattete mich mit dem Wissen aus, das mich nachträglich verstehen ließ, worunter ich als Kind und Jugendliche auf dem Land so gelitten hatte.

Auf das Diplom folgten Promotion (auch in Bochum) und Habilitation (in Bremen), und aus heutiger Sicht stelle ich fest: Mein Leben als Deutsch-Japanerin fühlte sich immer ‚stimmiger‘ an: In zunehmendem Maß traf ich auf international aufgeschlossene Menschen, und je älter ich wurde, desto identitätsgefestigter wurde ich. Heute stelle ich überhaupt nicht mehr in Frage, Deutsch-Japanerin zu sein.

■ Warum ich nicht mit einem Brasilianer zusammenbleiben konnte

Bevor ich Anfang der 2000er Jahre mit meinem Mann zusammenkam, war ich für ein knappes Jahr mit einem Brasilianer liiert; wir hatten uns während eines Auslandsstudienjahres an der University of Texas at Austin kennengelernt. Er gefiel meinen Eltern sehr gut, und meine Mutter begann sich bereits auszumalen, wie es wäre, wenn ich nach meinem Studienabschluss zu meinem Freund nach Brasilien ziehen würde. Diese praktizierte Weltoffenheit hätte ihr zugesagt, denn immerhin hatte ja auch sie Anfang der 1970er Jahre Japan mutig und entschlossen verlassen und mit ihrem Mann in Deutschland tiefe Wurzeln geschlagen.

Bevor ich Anfang der 2000er Jahre mit meinem Mann zusammenkam, war ich für ein knappes Jahr mit einem Brasilianer liiert; wir hatten uns während eines Auslandsstudienjahres an der University of Texas at Austin kennengelernt. Er gefiel meinen Eltern sehr gut, und meine Mutter begann sich bereits auszumalen, wie es wäre, wenn ich nach meinem Studienabschluss zu meinem Freund nach Brasilien ziehen würde. Diese praktizierte Weltoffenheit hätte ihr zugesagt, denn immerhin hatte ja auch sie Anfang der 1970er Jahre Japan mutig und entschlossen verlassen und mit ihrem Mann in Deutschland tiefe Wurzeln geschlagen.

Nicht nur kam meinem brasilianischen Freund und mir mein späterer Mann dazwischen – ich spürte auch, dass ich als Deutsch-Japanerin mental nicht zu diesem Schritt in der Lage gewesen war: eine dritte Kultur in mein Leben zu integrieren, mithin echte Plurikulturalität zu leben. Es war mir wichtig, die erworbene Stabilität, die in mein Leben erst mit Mitte zwanzig Einzug gehalten hatte, nicht zu gefährden.

■ Was ich mir für ein nächstes Leben wünsche

Mit Ende vierzig fühle mich als Deutsch-Japanerin in Deutschland nun längst zu Hause und wohl. Nichtsdestotrotz begleitet mich bis heute der eingangs bereits erwähnte Eindruck, nicht genügend aus der Verbindung zum Heimatland meiner Mutter gemacht zu haben. Sollte ich einen Wunsch frei haben für ein nächstes Leben, würde ich darum bitten, entweder als Japanese-American in einer so liberalen Stadt wie Austin, Texas oder als Deutsch-Japanerin in Japan aufzuwachsen. . .

Mit Ende vierzig fühle mich als Deutsch-Japanerin in Deutschland nun längst zu Hause und wohl. Nichtsdestotrotz begleitet mich bis heute der eingangs bereits erwähnte Eindruck, nicht genügend aus der Verbindung zum Heimatland meiner Mutter gemacht zu haben. Sollte ich einen Wunsch frei haben für ein nächstes Leben, würde ich darum bitten, entweder als Japanese-American in einer so liberalen Stadt wie Austin, Texas oder als Deutsch-Japanerin in Japan aufzuwachsen. . .

Allerdings: Es bedarf keiner fortgeschrittenen Kenntnisse als Soziologin, um zu registrieren, dass sich die Zeiten fundamental gewandelt haben. Andersaussehende sind in einer Gesellschaft, in der rund ein Viertel der Menschen einen Migrationshintergrund hat, keine Seltenheit mehr, und auch das Internet trug maßgeblich dazu bei, dass die Welt näher zusammengerückt ist. Ich denke, Kindheit und Jugend als Deutsch-Japaner:in verlaufen heute – selbst auf dem Land – anders als vor 40 Jahren. Und das ist zu begrüßen!

(Die Japanische Fassung ist von der Redaktion übersetzt.)

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

Nadine Schöneck-Voß

Nadine Schöneck-Voß

lebt in Bochum. Sie ist Professorin für Soziologie und Empirische Sozialforschung an der Hochschule Niederrhein. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die Ungleichheits- und Wohlfahrtsstaatsforschung, Zeit und Work/Life-Balance sowie beruflich motivierte räumliche Mobilität im Zusammenhang mit sozialer Mobilität. Gegenwärtig schreibt sie an einer Monografie zur Entstehung und Unvermeidbarkeit von Ungleichheit. Weitere Informationen finden sich unter www.nadine-schoeneck.de. Im Privaten gilt ihre Leidenschaft dem Zusammenleben mit ihrem Mann und der gemeinsamen Bearded Collie Hündin, dem Sport (Laufen, Schwimmen, Krafttraining) und Automobilen.

【die drei Fragen】

(a) Welches ist Ihr japanisches Lieblingswort, -ausdruck oder -zeichen (z. B. Kanji)?

nukunuku [ぬくぬく]

(b) Dinge, die Sie nicht mögen oder über die Sie sich freuen, wenn man sie in Japan (wenn Sie nach Japan fliegen/zurückkehren) zu Ihnen sagt.

Ich mag es, wenn mich Japaner:innen – es sind zumeist Japaner – auf schöne Automobile aus Deutschland ansprechen.

(c) Wenn Sie “die japanische Sprache in Ihnen selbst“ mit einer Farbe, einer Form oder einem Wort ausdrucken würden, wie würden Sie sie sagen?

sakura no iro [桜の色 Kirschblütenfarbe]